История храмов

Храм свт. Митрофана Воронежского

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Храм мч. Вонифатия

Храм сщмч. Владимира Медведюка

Храм сщмч. Иоанна Артоболевского

История храма началась в начале 90-х.

Отец Димитрий при участии Нины

Леонидовны Куклиной, заведующей наркологическим отделением, договорился с главврачом больницы Владимиром

Ивановичем Поддубным, что священники

Митрофаниевского храма будут служить

молебны в отделениях больницы, причащать больных, а также о последующем

устройстве храма на территории больницы.

Первые молебны в 10-м отделении проводил отец Сергий Виноградский, затем

в 1993 году назначили служить отца Максима Обухова, медика по образованию.

Иногда его замещали другие священники

нашего объединенного прихода.

Молебны служили в тех отделениях,

где можно было договориться с заведующими.

Сестры сестричества во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы

каждую неделю ходили служить молебны, поздравляли больных и медицинский персонал

с Рождеством и Пасхой, собирая в копилку

в Благовещенском храме и у спонсоров

средства для приобретения нескольких

сотен подарков, а на Пасху еще покупали

и красили сотни яиц.

Постепенно все больше сотрудников

больницы стало появляться в храме.

Потом у отца Димитрия и главного

врача Владимира Ивановича Поддубного

возникла идея устроить храм в старинном,

столетнем здании библиотеки, тем более

что здесь когда-то была часовня.

Когда у Патриарха Алексия брали благословение на открытие храма, он сказал, что надо освятить его в честь мученика Вонифатия, которому молятся об исцелении от алкогольной и наркотической зависимости, — ведь в больнице много алкоголиков и наркоманов.

1 января 1998 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, в храме была совершена первая Божественная литургия.

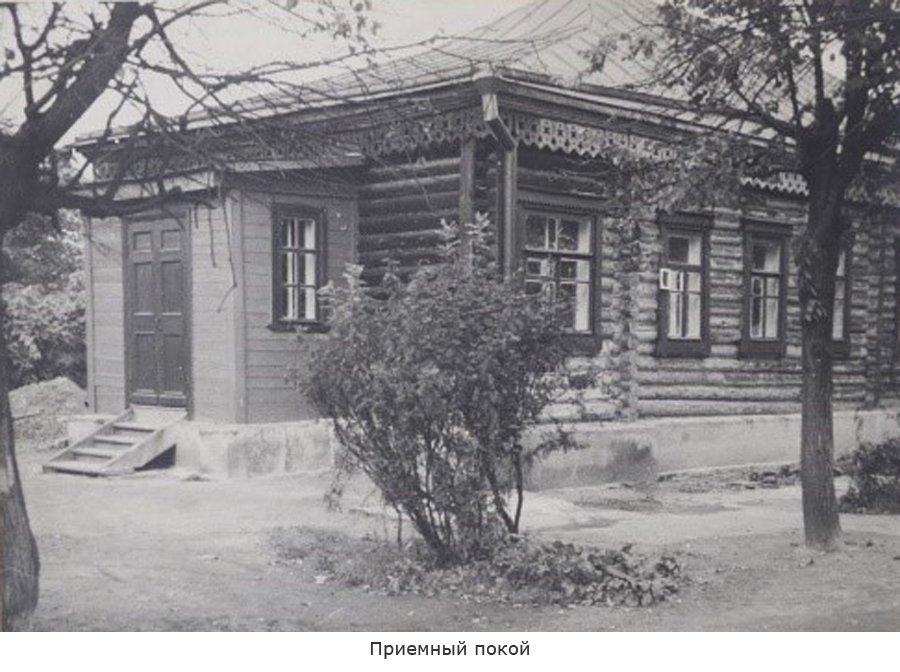

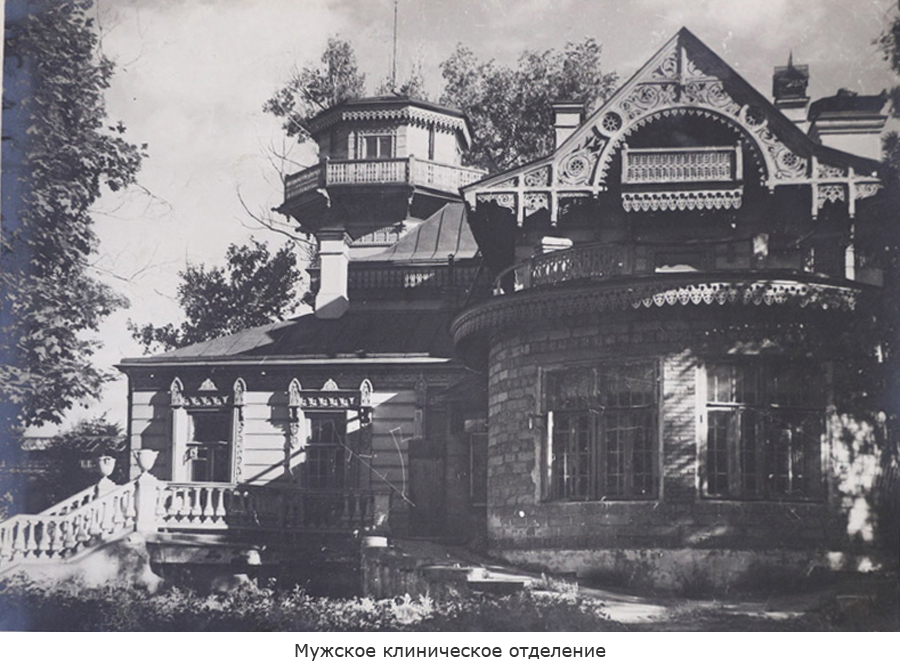

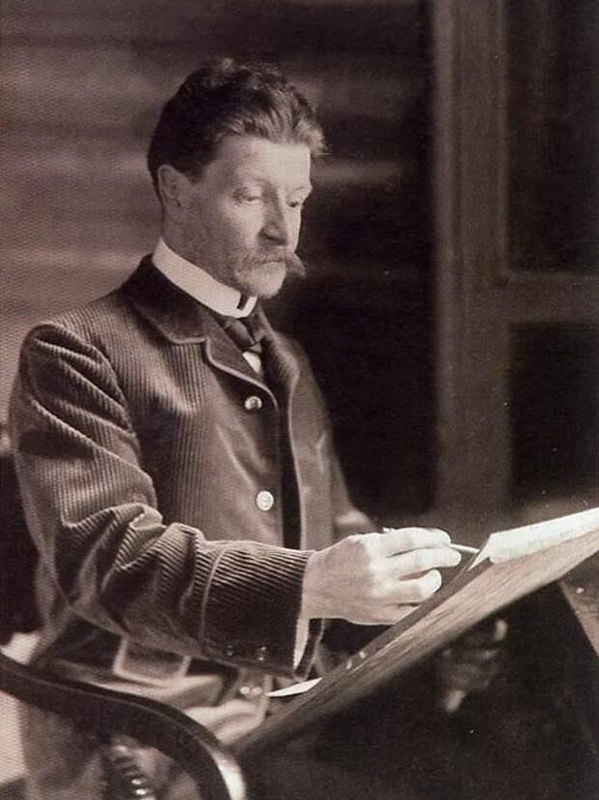

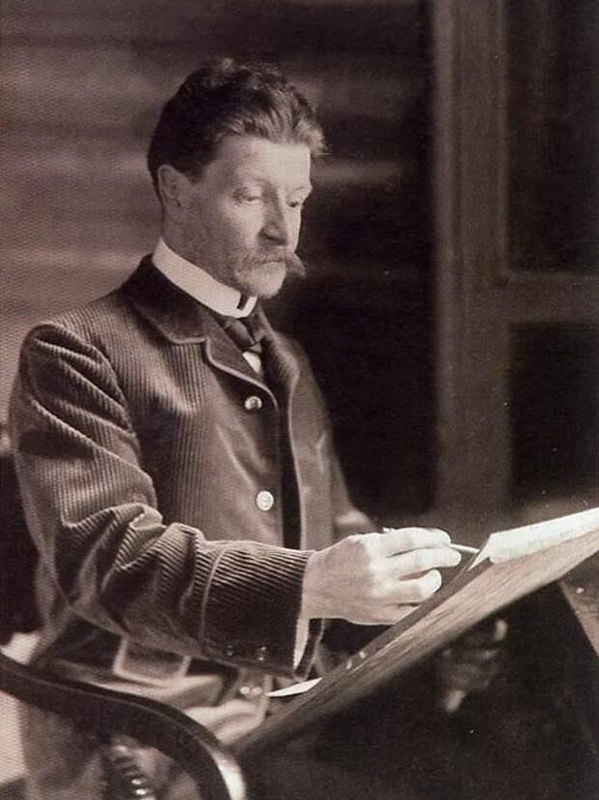

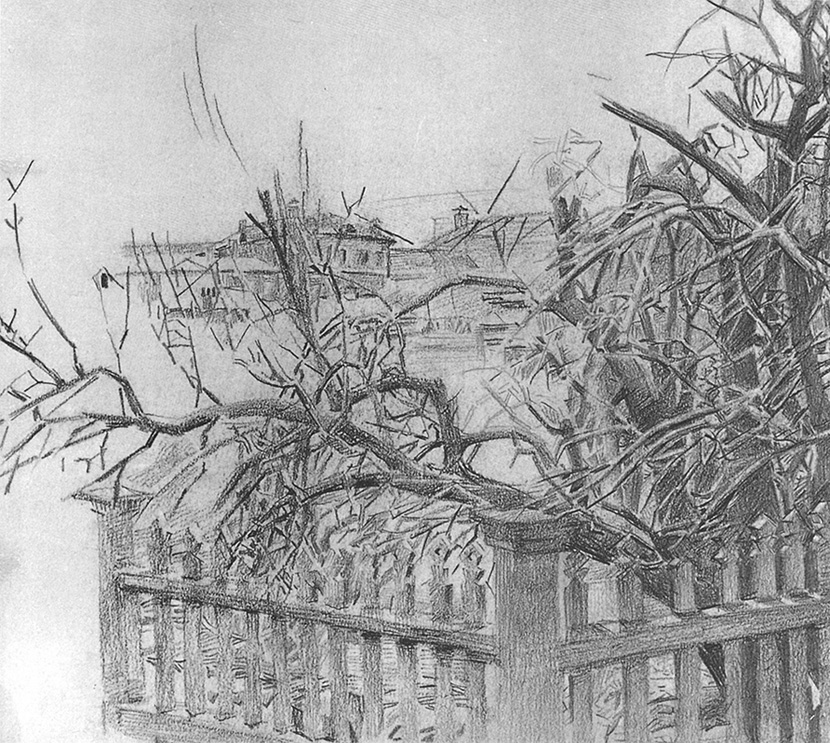

6 марта 1903 года в Петровском парке, бывшем в то время дачной окраиной Москвы, врач-психиатр Федор Арсеньевич Усольцев открыл частную лечебницу-санаторий для нервно — и душевнобольных и алкоголиков. Федор Усольцев, сын топографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Арсения Усольцева, был незаурядным человеком и новатором в своей области. Выпускник Московского университета, ученик выдающегося психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, он перехал в Кострому и работал в психиатрическом отделении губернской земской больницы, а позже, когда его жена Вера Александровна получила значительное наследство, задумал открыть собственную клинику.

Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и

поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя

одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы

больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.

В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности

больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо

большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —

таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,

читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.

Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и

поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя

одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы

больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.

В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности

больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо

большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —

таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,

читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.

Реклама сообщала: «В лечебнице проводится семейный режим, и весь строй лечебницы приноровлен к условиям домашней семейной жизни. При лечебнице имеется собственный парк в две десятины и фруктовый сад. Лечебница помещается в нескольких отдельных зданиях, что дает возможность лучшей индивидуализации больных. Плата за отдельную комнату от 120–150 рублей и выше в зависимости от помещения». В государственных лечебницах плата тогда составляла три рубля. Новая больница быстро получила известность. Федор Арсеньевич был дружен с В.А. Гиляровским, В.М. Васнецовым, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.Д. Поленовым и другими знаменитостями, одним из первых российских психиатров стал интересоваться творчеством душевнобольных, и его пациенты в основном принадлежали к литературно-художественным кругам.

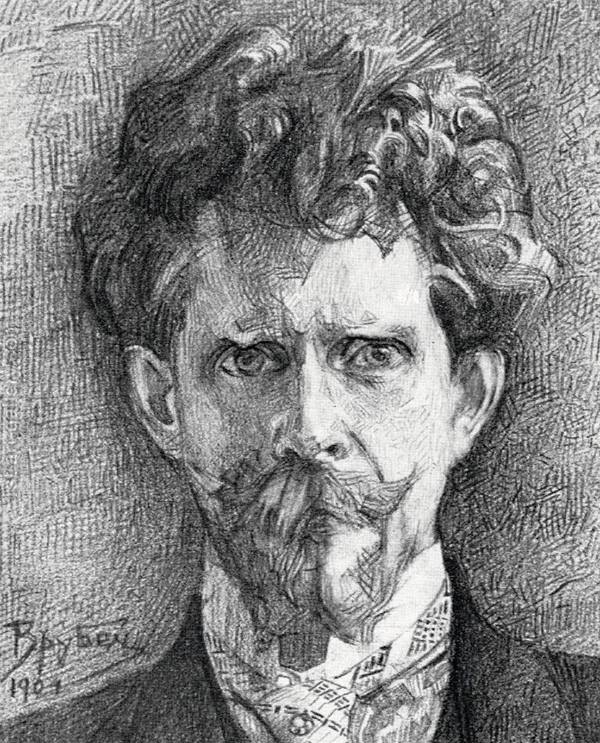

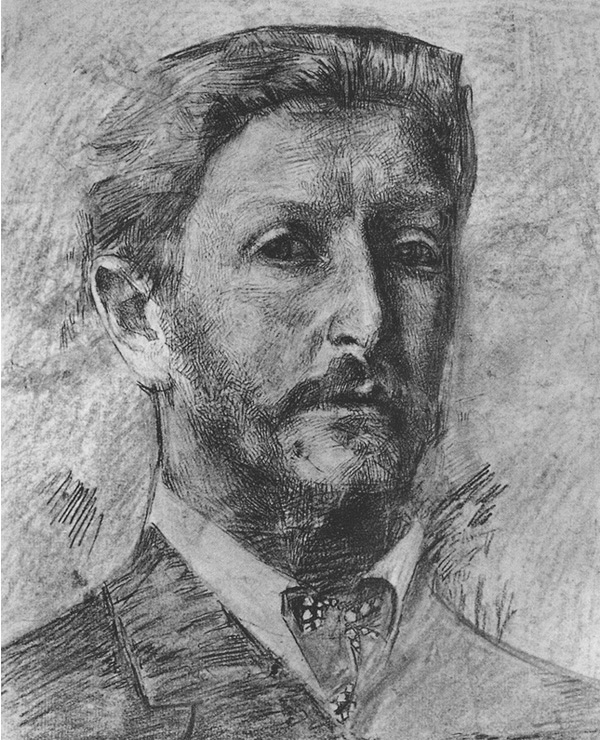

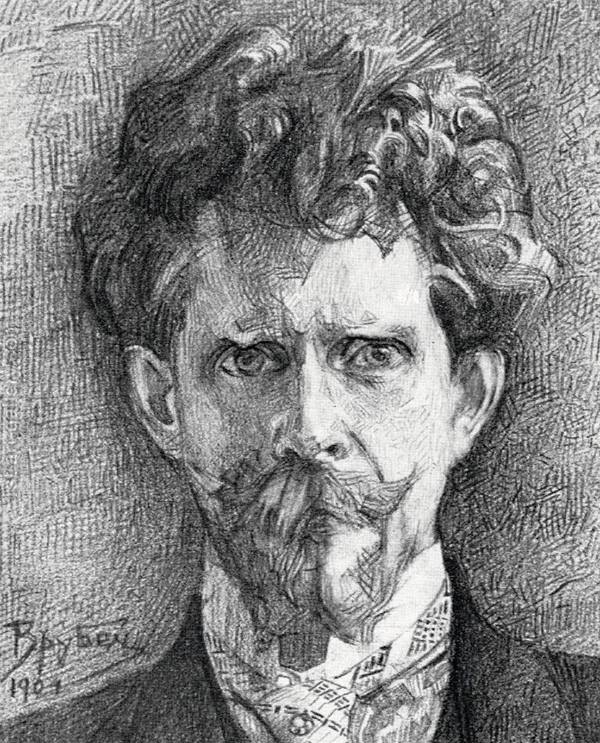

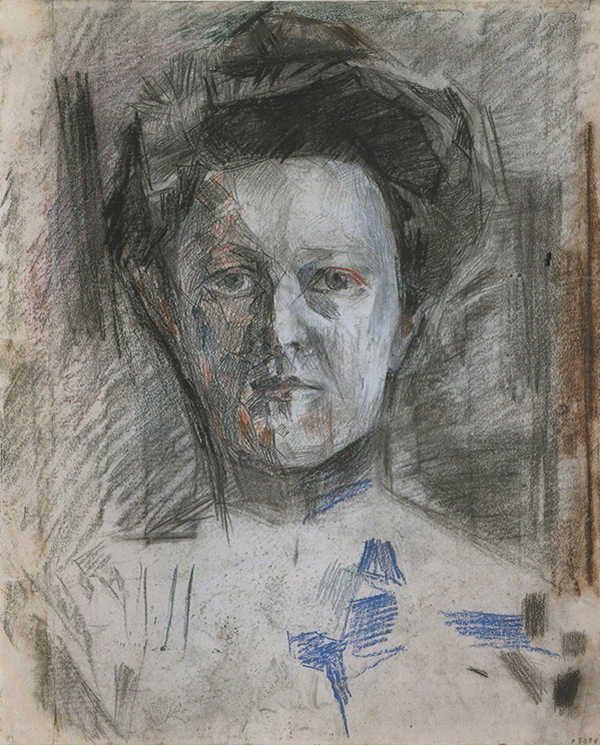

Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший

в клинику летом 1904 года. До этого

он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему

пожить в санатории для завершения лечения.

Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший

в клинику летом 1904 года. До этого

он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему

пожить в санатории для завершения лечения.

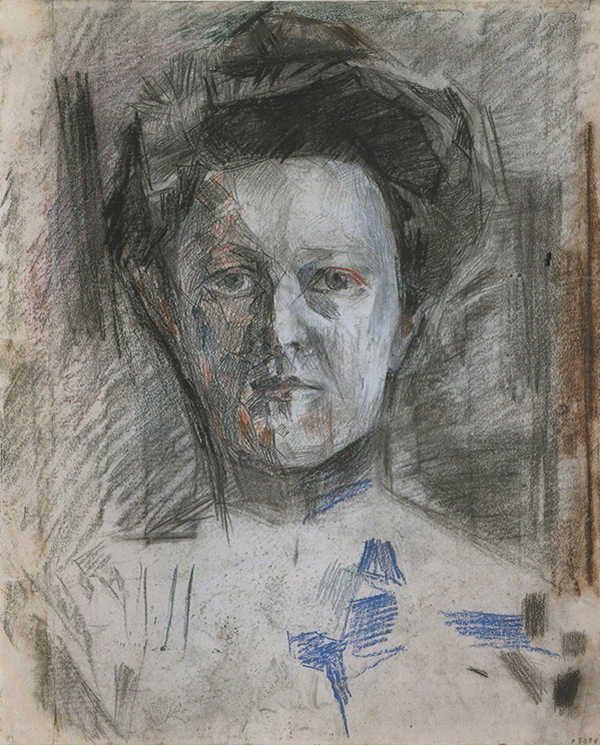

Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники

Усольцева, и Михаил

Александрович мог их ежедневно навещать.

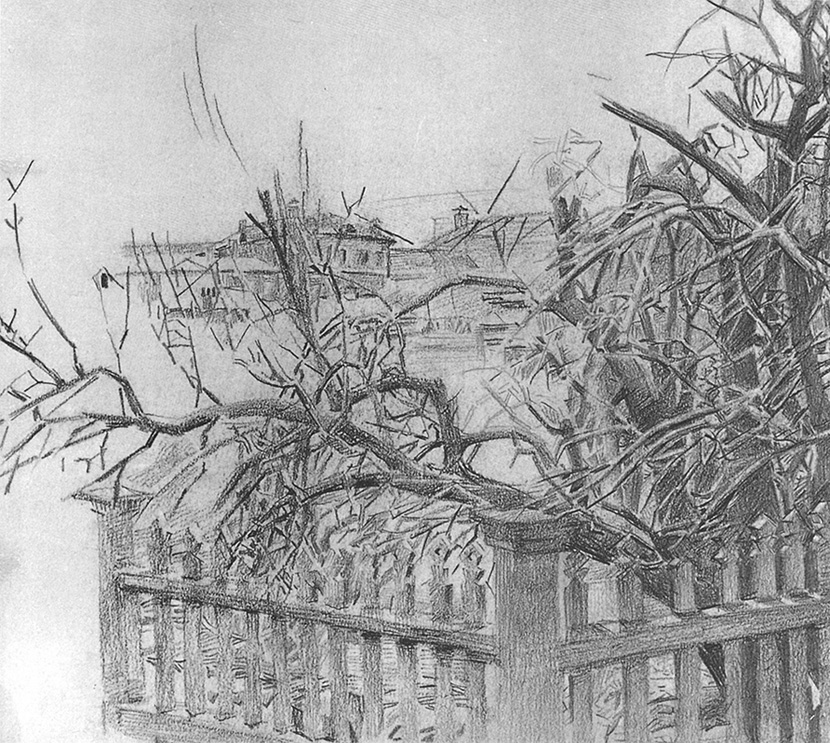

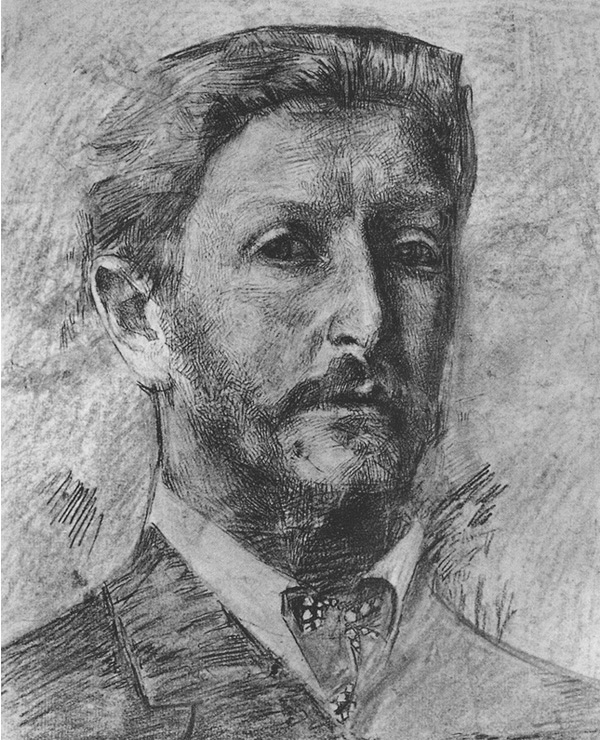

Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который

делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,

санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал

«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».

Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр

которых разложила болезнь,

его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это

был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,

можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так

же легко и так же необходимо, как дыхание.

Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники

Усольцева, и Михаил

Александрович мог их ежедневно навещать.

Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который

делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,

санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал

«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».

Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр

которых разложила болезнь,

его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это

был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,

можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так

же легко и так же необходимо, как дыхание.

Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.

Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней

перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить

ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные

уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать

какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,

тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины

и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-

никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не

умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.

Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.

Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней

перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить

ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные

уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать

какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,

тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины

и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-

никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не

умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.

Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты

идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими

и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,

что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,

казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».

Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты

идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими

и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,

что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,

казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».

Существует версия, что именно Врубелю принадлежит

эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда

выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских

кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке

в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,

выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах

и напоминающий «сказочные» ворота клиники.

В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора

Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей

и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе

с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.

Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела

в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.

Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.

В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,

студентка медицинского факультета Сорбонны.

Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,

но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,

здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для

лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.

В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.

Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.

В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены

царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая

княгиня Елизавета Феодоровна.

После октябрьского переворота госпиталь Союза земств

и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,

вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев

организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до

1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.

Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год

преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она

выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по

1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,

заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.

Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.

В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены

нескольких деревянных блоков на металлические поставлена

на охрану как объект культурного наследия Москвы.

Существует версия, что именно Врубелю принадлежит

эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда

выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских

кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке

в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,

выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах

и напоминающий «сказочные» ворота клиники.

В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора

Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей

и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе

с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.

Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела

в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.

Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.

В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,

студентка медицинского факультета Сорбонны.

Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,

но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,

здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для

лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.

В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.

Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.

В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены

царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая

княгиня Елизавета Феодоровна.

После октябрьского переворота госпиталь Союза земств

и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,

вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев

организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до

1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.

Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год

преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она

выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по

1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,

заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.

Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.

В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены

нескольких деревянных блоков на металлические поставлена

на охрану как объект культурного наследия Москвы.

Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также

сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка

также отнесены к объектам культурного наследия.

Силами нашего прихода здание больничной библиотеки

перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,

поет сестрический хор.

В настоящее время новое руководство клиники обсуждает

вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.

Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также

сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка

также отнесены к объектам культурного наследия.

Силами нашего прихода здание больничной библиотеки

перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,

поет сестрический хор.

В настоящее время новое руководство клиники обсуждает

вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.

Когда у Патриарха Алексия брали благословение на открытие храма, он сказал, что надо освятить его в честь мученика Вонифатия, которому молятся об исцелении от алкогольной и наркотической зависимости, — ведь в больнице много алкоголиков и наркоманов.

1 января 1998 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, в храме была совершена первая Божественная литургия.

История лечебницы

6 марта 1903 года в Петровском парке, бывшем в то время дачной окраиной Москвы, врач-психиатр Федор Арсеньевич Усольцев открыл частную лечебницу-санаторий для нервно — и душевнобольных и алкоголиков. Федор Усольцев, сын топографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Арсения Усольцева, был незаурядным человеком и новатором в своей области. Выпускник Московского университета, ученик выдающегося психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, он перехал в Кострому и работал в психиатрическом отделении губернской земской больницы, а позже, когда его жена Вера Александровна получила значительное наследство, задумал открыть собственную клинику.

Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и

поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя

одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы

больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.

В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности

больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо

большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —

таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,

читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.

Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и

поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя

одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы

больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.

В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности

больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо

большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —

таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,

читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.Реклама сообщала: «В лечебнице проводится семейный режим, и весь строй лечебницы приноровлен к условиям домашней семейной жизни. При лечебнице имеется собственный парк в две десятины и фруктовый сад. Лечебница помещается в нескольких отдельных зданиях, что дает возможность лучшей индивидуализации больных. Плата за отдельную комнату от 120–150 рублей и выше в зависимости от помещения». В государственных лечебницах плата тогда составляла три рубля. Новая больница быстро получила известность. Федор Арсеньевич был дружен с В.А. Гиляровским, В.М. Васнецовым, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.Д. Поленовым и другими знаменитостями, одним из первых российских психиатров стал интересоваться творчеством душевнобольных, и его пациенты в основном принадлежали к литературно-художественным кругам.

Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший

в клинику летом 1904 года. До этого

он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему

пожить в санатории для завершения лечения.

Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший

в клинику летом 1904 года. До этого

он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему

пожить в санатории для завершения лечения. Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники

Усольцева, и Михаил

Александрович мог их ежедневно навещать.

Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который

делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,

санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал

«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».

Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр

которых разложила болезнь,

его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это

был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,

можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так

же легко и так же необходимо, как дыхание.

Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники

Усольцева, и Михаил

Александрович мог их ежедневно навещать.

Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который

делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,

санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал

«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».

Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр

которых разложила болезнь,

его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это

был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,

можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так

же легко и так же необходимо, как дыхание. Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.

Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней

перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить

ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные

уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать

какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,

тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины

и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-

никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не

умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.

Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.

Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней

перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить

ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные

уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать

какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,

тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины

и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-

никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не

умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.

Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты

идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими

и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,

что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,

казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».

Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты

идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими

и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,

что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,

казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом». Существует версия, что именно Врубелю принадлежит

эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда

выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских

кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке

в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,

выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах

и напоминающий «сказочные» ворота клиники.

В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора

Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей

и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе

с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.

Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела

в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.

Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.

В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,

студентка медицинского факультета Сорбонны.

Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,

но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,

здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для

лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.

В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.

Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.

В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены

царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая

княгиня Елизавета Феодоровна.

После октябрьского переворота госпиталь Союза земств

и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,

вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев

организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до

1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.

Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год

преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она

выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по

1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,

заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.

Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.

В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены

нескольких деревянных блоков на металлические поставлена

на охрану как объект культурного наследия Москвы.

Существует версия, что именно Врубелю принадлежит

эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда

выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских

кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке

в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,

выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах

и напоминающий «сказочные» ворота клиники.

В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора

Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей

и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе

с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.

Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела

в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.

Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.

В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,

студентка медицинского факультета Сорбонны.

Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,

но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,

здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для

лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.

В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.

Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.

В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены

царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая

княгиня Елизавета Феодоровна.

После октябрьского переворота госпиталь Союза земств

и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,

вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев

организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до

1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.

Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год

преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она

выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по

1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,

заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.

Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.

В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены

нескольких деревянных блоков на металлические поставлена

на охрану как объект культурного наследия Москвы. Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также

сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка

также отнесены к объектам культурного наследия.

Силами нашего прихода здание больничной библиотеки

перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,

поет сестрический хор.

В настоящее время новое руководство клиники обсуждает

вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.

Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также

сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка

также отнесены к объектам культурного наследия.

Силами нашего прихода здание больничной библиотеки

перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,

поет сестрический хор.

В настоящее время новое руководство клиники обсуждает

вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.