История храмов

Храм свт. Митрофана Воронежского

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Храм мч. Вонифатия

Храм сщмч. Владимира Медведюка

Храм сщмч. Иоанна Артоболевского

Храм святителя Митрофана, первого епископа Воронежского был построен при детских приютах

принца Петра Георгиевича Ольденбургского и Великой княгини Елизаветы Феодоровны в Петровском парке

на Царской улице, ныне 2-я Хуторская, дом 40.

Храм святителя Митрофана, первого епископа Воронежского был построен при детских приютах

принца Петра Георгиевича Ольденбургского и Великой княгини Елизаветы Феодоровны в Петровском парке

на Царской улице, ныне 2-я Хуторская, дом 40.

В 1880 г. 11 декабря исполнилось 50 лет государственной службы П.Г. Ольденбургского (1812–1881) и служащие Московского совета детских приютов (МСДП) «единодушно изъявили желание ознаменовать юбилей... учреждением в Москве особого детского приюта... для призрения 25 бедных круглых сирот обоего пола всех сословий, в возрасте от 1 года до 5 лет». Его директором был назначен коллежский асессор Федор Иванович Гейзеринер. Приют располагался по адресу: Петровский парк, угол Старого и Нового шоссе, собственный дом. В 1889 г., через несколько лет после смерти Петра Георгиевича, на Литейном проспекте Санкт-Петербурга ему был установлен памятник с надписью: «Просвещенному Благотворителю».

В 1891 г. преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна,

супруга Московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича

переезжает в Москву.

К этому времени «в связи с большой перегрузкой при приеме незаконнорожденных

детей и подкидышей прекратился доступ в Московский Воспитательный дом

законнорожденных детей из беднейших семей, детей порочных родителей и детей-сирот».

Великая княгиня решила взять на себя труды по созданию нового благотворительного учреждения.

В 1891 г. преподобномученица Великая княгиня Елисавета Феодоровна,

супруга Московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича

переезжает в Москву.

К этому времени «в связи с большой перегрузкой при приеме незаконнорожденных

детей и подкидышей прекратился доступ в Московский Воспитательный дом

законнорожденных детей из беднейших семей, детей порочных родителей и детей-сирот».

Великая княгиня решила взять на себя труды по созданию нового благотворительного учреждения.

В 1893 г. 23 января последовало разрешение на учреждение в ведении МСДП Елисаветинского приюта. На его открытии присутствовала сама Великая княгиня. «Московские ведомости» сообщали: «Сегодня, 4 мая 1893 года, в Петровском парке состоялось освящение и открытие учрежденного с Высочайшего соизволения Государя Императора Московским Советом детских приютов приюта для 20 детей обоего пола в возрасте от 1 года до 7 лет. Приюту в честь Великой княгини Елизаветы Феодоровны присвоено наименование Елисаветинского. Для нового приюта Советом было пристроено просторное двухэтажное помещение к дому, в котором помещается приют имени Его Высочества принца П. Г. Ольденбургского, так что оба приюта имеют один общий вход. При доме имеется роскошный тенистый сад... Управляющим Московской епархией преосвященным Александром, епископом Дмитровским, было совершено соборное молебствие с водоосвящением ... Затем все помещения приюта были окроплены святой водой. Великая Княгиня осмотрела их и проследовала на террасу... Около террасы расположились воспитанницы и воспитанники приютов и соединенным хором под управлением Ф.В. Богуслава прекрасно исполнили народный гимн «Славься» и гимн, посвященный Их Императорским Высочествам... Помещение и обстановка обоих приютов также произвели на Ее Высочество отличное впечатление».

Ближайшая к приютам Благовещенская церковь находилась не столь далеко,

однако малышам было трудно добираться туда, особенно по сугробам зимой и

в распутицу весной и осенью.

По этой причине казначей Совета детских приютов

Митрофан Семенович Грачев (1840–1899 гг.) подал Московскому митрополиту Сергию

прошение, в котором выразил желание построить при приютах «каменный храм со

звонницей во имя святителя Митрофана Воронежского, чудотворца». М.С. Грачев

был известен как благотворитель и храмосозидатель: он пополнял казну Совета

детских приютов, возобновил храм святого Симеона Столпника на Поварской,

перестроил церковь Троицы на Грязях.

Ближайшая к приютам Благовещенская церковь находилась не столь далеко,

однако малышам было трудно добираться туда, особенно по сугробам зимой и

в распутицу весной и осенью.

По этой причине казначей Совета детских приютов

Митрофан Семенович Грачев (1840–1899 гг.) подал Московскому митрополиту Сергию

прошение, в котором выразил желание построить при приютах «каменный храм со

звонницей во имя святителя Митрофана Воронежского, чудотворца». М.С. Грачев

был известен как благотворитель и храмосозидатель: он пополнял казну Совета

детских приютов, возобновил храм святого Симеона Столпника на Поварской,

перестроил церковь Троицы на Грязях.

В 1894 г. 12 мая был утвержден проект Митрофаниевской церкви архитектора Георгия Александровича Кайзера (1860–1931). В те годы в отечественной архитектуре утверждается стиль, образцами для которого становятся памятники Древней Руси, с характерными для них шатрами, кокошниками, аркадами, висящими гирьками. Именно в традициях русского стиля Кайзер и выполнил проект храма, возможно, и под влиянием его близкого знакомого с художника М.В. Нестерова.

Работы по строительству заняли чуть больше года и обошлись М.С. Грачеву в 40 000 рублей. В 1895 г. «Московские церковные ведомости» сообщали: «22 октября в Петровском парке, при детских приютах имени Ее Императорского Высочества Великой княгини Елизаветы Феодоровны и Принца Петра Георгиевича Ольденбургского, было совершено освящение храма во имя Митрофана, епископа Воронежского, сооруженного усердием казначея Московского Совета детских приютов М.С. Грачева. Вновь сооруженный храм сделан в древнерусском стиле с пятью главами, вершины которых увенчаны зеркальными в металлической оправе крестами. С западной стороны к храму примыкает невысокая колокольня. Чин освящения и после оного литургию совершал член московской конторы Священного Синода Преосвященный епископ Анатолий с местным благочинным протоиереем П.В. Приклонским, священниками из церквей Благовещения Богоматери, что в Петровском парке, Святого Симеона Столпника на Поварской и прочим духовенством. Пел Синодальный хор. При окончании богослужения были провозглашены многолетия Государю Императору, Государыням Императрицам, Наследнику Цесаревичу, Великому князю Сергею Александровичу и Августейшей Супруге Его Елизавете Феодоровне и всему Царственному Дому, храмоздателю рабу Божию Митрофану и всем православным христианам».

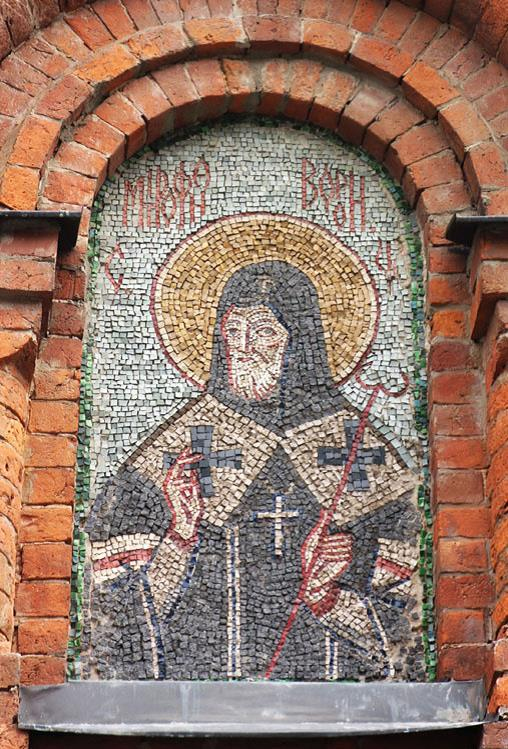

Маленькая однопрестольная церковь была украшена киотами

с изображением святителя Митрофана над западным входом и в центре южного фасада, над окнами.

Колокольня, как и храм, завершалась шатром. Внутреннее помещение слева огораживалось

решетками — по-видимому, там проходила исповедь. Храм освещался небольшим двухъярусным

паникадилом с подвесками и отапливался двумя печами. Пол был выложен крупными

белокаменными плитами. Вокруг церковной территории тянулась невысокая ограда из

металлической сетки.

Маленькая однопрестольная церковь была украшена киотами

с изображением святителя Митрофана над западным входом и в центре южного фасада, над окнами.

Колокольня, как и храм, завершалась шатром. Внутреннее помещение слева огораживалось

решетками — по-видимому, там проходила исповедь. Храм освещался небольшим двухъярусным

паникадилом с подвесками и отапливался двумя печами. Пол был выложен крупными

белокаменными плитами. Вокруг церковной территории тянулась невысокая ограда из

металлической сетки. Уже на следующий день после освящения церкви в письме к главноуправляющему Канцелярией

благотворительного ведомства графу Н.А. Протасову-Бахметеву Грачев сообщал,

что принял на себя ктиторство и расходы по содержанию сооруженного им храма,

который он жертвует «со всею утварью в полную собственность Совета детских приютов».

Уже на следующий день после освящения церкви в письме к главноуправляющему Канцелярией

благотворительного ведомства графу Н.А. Протасову-Бахметеву Грачев сообщал,

что принял на себя ктиторство и расходы по содержанию сооруженного им храма,

который он жертвует «со всею утварью в полную собственность Совета детских приютов».

Первые годы в храме своего причта не было и службы совершали священники из других приходов. В 1898 г. к храму рукоположили о. Михаила Алексеевича Певницкого (1871 г.р.), сына священника из Нижегородской губернии, окончившего в 1897 г. Московскую Духовную академию. За усердное исполнение служебных обязанностей в храме и труды по воспитанию в детях религиозно-нравственных начал (он являлся законоучителем приютов) о. Михаила наградили набедренником.

5 (18) февраля 1899 г. скончался Митрофан Семенович Грачев, он был погребен в склепе, устроенном под Митрофаниевским храмом. Вдова Варвара Николаевна Грачева перед закрытием церкви перенесла прах мужа на Введенское Немецкое кладбище. В наши дни ежегодно в день Ангела Митрофана Семеновича приход совершает панихиду на кладбище на его могиле.

В 1901 г. архитектор Г.А. Кайзер по поручению Варвары Николаевны создал «предварительный проект на уборку церковной живописью церкви во имя святителя Митрофания чудотворца Воронежского». Грачева просила и о дозволении провести на территории церкви дренажные работы и осуществить внутреннюю отделку склепа.

В тот же год, в связи с рождением у страстотерпцев императоре Николае II

и императрице Александре Феодорове четвертой дочери Анастасии, на экстренном

заседании МСДП было постановлено «немедленно открыть в Москве, в Петровском парке,

на земле Совета приютов, в имеющемся свободном двухэтажном доме, детский приют

для 20 живущих девочек, на что испросить Высочайшее Их Императорских Величеств соизволение,

с присвоением приюту наименования «Детский приют имени Великой княжны Анастасии Николаевны».

В этот приют было определено переводить достигших 8-летнего возраста воспитанниц из

Елисаветинского и Ольденбургского приютов».

22 декабря (4 января), в день памяти

вмц. Анастасии Узорешительницы и именин Великой княжны Анастасии, состоялось освящение приюта.

В тот же год, в связи с рождением у страстотерпцев императоре Николае II

и императрице Александре Феодорове четвертой дочери Анастасии, на экстренном

заседании МСДП было постановлено «немедленно открыть в Москве, в Петровском парке,

на земле Совета приютов, в имеющемся свободном двухэтажном доме, детский приют

для 20 живущих девочек, на что испросить Высочайшее Их Императорских Величеств соизволение,

с присвоением приюту наименования «Детский приют имени Великой княжны Анастасии Николаевны».

В этот приют было определено переводить достигших 8-летнего возраста воспитанниц из

Елисаветинского и Ольденбургского приютов».

22 декабря (4 января), в день памяти

вмц. Анастасии Узорешительницы и именин Великой княжны Анастасии, состоялось освящение приюта.

23 октября 1907 г. о. Михаил был назначен священником к Московской Космо-Дамианской церкви в Таганной слободе и вскоре настоятелем Митрфаниевского храма стал о. Дмитрий Савватиевич Дмитриев, но уже в 1910 г. он был переведен настоятелем в церковь при приюте для неизлечимо больных имени митрополита Сергия.

Тогда же священник Введенской церкви села Нагорного Дмитровского уезда Александр Петрович Розанов обратился в Совет с просьбой «удостоить [его] избранием» на свободное место священника Митрофаниевской церкви. «Иметь своих детей меня Господь не благословил; дайте мне возможность послужить на благо других детей, каковых у Вас много. Доверьтесь к моей просьбе, а я постараюсь оправдать Ваше доверие»писал он. Прошение о. Александра было удовлетворено, позже, в 1917 г., он был назначен и директором приютов.

В первый же год своего служения о. Александр пожертвовал 200 рублей на увеличение бесплатных вакансий в детских приютах, за что был отмечен «Высочайше утвержденным знаком Совета». (Этот наградной знак за номером 100 почти век спустя, в 1999 г., был обнаружен при ремонте дома причта, под половицами. Возможно, его спрятали в революционные годы.)

В штате Митрофаниевского причта состояли и псаломщики. Известны имена Ивана Соловьева, Алексея Орлова, Михаила Ивановича Лебедева.

В 1911 г. Варвара Николаевна подала прошение на имя митрополита Московского и Коломенского Владимира, в котором писала: «... Для церковного поминовения о своем супруге, обо мне и наших детях я желаю выстроить дом для бесплатного помещения причта того храма на свои собственные средства и, кроме того, положить капитал на содержание и ремонт оного дома... Сверх того желала бы впоследствии, когда найду это для себя возможным, построить на собственные средства богадельню или какое - либо подобное благотворительное учреждение». В 1912 г. двухэтажный дом причта был построен.

В 1914 г. о. Александр обратился в Совет с просьбой разрешить снять приютский забор с восточной стороны храма, оставив только церковную ограду, он писал: «в церковной ограде всегда играют дети самого малого возраста, с увеличением ограды малюткам раздолья прибавится».

20 июля 1916 г. приюты посетила прмц. Великая княгиня Елизавета, выразившая «свое удовольствие по поводу состояния приютов, а также здоровья и внешнего вида детей, свидетельствующего о заботливости и внимательном отношении к ним со стороны надзирательниц и всего служебного персонала».

В 1917 г. в ночь на 25 марта в храме Святителя Митрофана были взломаны замки и осквернен алтарь — с престола похитили большое и малое Евангелия, серебряные дарохранительницы и кресты, из церковного ящика украли деньги. Настоятель уведомил об этом комиссариат, а в донесении в Совет детских приютов горестно констатировал: «При прежнем порядке около храма был пост городового, а с уничтожением этого поста стражи при храме никакой не было, да и после ограбления храма таковой нет, так что печальный случай может повториться и еще».

Вероятно, уже в начале 1918 г. был поднят вопрос о закрытии храма, так как в Совет поступил документ, сообщавший, что «все служащие Ольденбургского приюта, а также и родители детей составили из себя коллектив верующих и просят оставить церковь Святителя Митрофана без изменения, то есть чтобы в ней совершались богослужения и все требы».

В 1922 г. настоятелем был назначен о. Владимир Медведюк.

У о. Владимира и матушки

Варвары было пятеро детей: сыновья Николай, Анатолий, Сергей, Митрофан и младшая

дочь Ольга. Братья скончались в 1980-х годах. Ольга Владимировна (1930 г.р.)

вспоминала: «Я родилась в красном двухэтажном доме причта Митрофаниевского храма,

где мы занимали несколько комнат на втором этаже». Ольга Владимировна была замужем

за ныне почившем митрофорным протоиереем Руфом Александровичем Поляковым, их старший

сын — протоиерей Сергий Поляков, настоятель московского храма Святой Троицы в Воронцово.

В 1922 г. настоятелем был назначен о. Владимир Медведюк.

У о. Владимира и матушки

Варвары было пятеро детей: сыновья Николай, Анатолий, Сергей, Митрофан и младшая

дочь Ольга. Братья скончались в 1980-х годах. Ольга Владимировна (1930 г.р.)

вспоминала: «Я родилась в красном двухэтажном доме причта Митрофаниевского храма,

где мы занимали несколько комнат на втором этаже». Ольга Владимировна была замужем

за ныне почившем митрофорным протоиереем Руфом Александровичем Поляковым, их старший

сын — протоиерей Сергий Поляков, настоятель московского храма Святой Троицы в Воронцово.

По рассказам прихожан, храм всегда был полон, в него собирались молящиеся со всей Москвы.

Сщмч. Владимир Медведюк был духовным сыном св.прав. Алексия Мечева, и все мечевские

традиции тщательно сохранялись в храме. Здесь еженедельно служился акафист

Божией Матери «Взыскание погибших», особо почитался преподобный Серафим Саровский,

и дивеевские матушки приезжали к о. Владимиру. За годы служения он был удостоен

следующих наград: в 1920 году награжден фиолетовой скуфьей, в 1921 году — набедренником,

в 1923 - м — камилавкою, в 28 - м — наперсным крестом, а в 1935 году — протоиерейством.

По рассказам прихожан, храм всегда был полон, в него собирались молящиеся со всей Москвы.

Сщмч. Владимир Медведюк был духовным сыном св.прав. Алексия Мечева, и все мечевские

традиции тщательно сохранялись в храме. Здесь еженедельно служился акафист

Божией Матери «Взыскание погибших», особо почитался преподобный Серафим Саровский,

и дивеевские матушки приезжали к о. Владимиру. За годы служения он был удостоен

следующих наград: в 1920 году награжден фиолетовой скуфьей, в 1921 году — набедренником,

в 1923 - м — камилавкою, в 28 - м — наперсным крестом, а в 1935 году — протоиерейством.

В декабре 1929 года сщмч. Владимир был арестован и приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей, срок отбывал на Беломорском канале. В эти годы в Митрофаниевском храме служили иерей Михаил (Решетников), иеромонах Ксенофонт и о. Иоанн..

Сщмч. Владимир, вернувшись из мест заключения в 1932 году, вместе с семьей жил в Загорске,

но продолжал служить в Митрофаниевском храме в Москве. После закрытия церкви переехал

в село Язвище Волоколамского района и служил в Троицком храме. 24 ноября 1937 г. о. Владимира

вновь арестовали. «В тот черный ноябрьский вечер, когда он готовился служить

заказную заупокойную службу, - пишет Ольга Владимировна, — он стоял в своей комнате

у окна и вычитывал правило, как вдруг мимо окна прошли двое, милиционер и председатель

сельсовета. Помню, папа сказал мне: «Кажется, сейчас за мной придут».

3 декабря 1937 г. протоиерей Владимир Медведюк был расстрелян и погребен в

безвестной общей могиле на Бутовском полигоне.

Сщмч. Владимир, вернувшись из мест заключения в 1932 году, вместе с семьей жил в Загорске,

но продолжал служить в Митрофаниевском храме в Москве. После закрытия церкви переехал

в село Язвище Волоколамского района и служил в Троицком храме. 24 ноября 1937 г. о. Владимира

вновь арестовали. «В тот черный ноябрьский вечер, когда он готовился служить

заказную заупокойную службу, - пишет Ольга Владимировна, — он стоял в своей комнате

у окна и вычитывал правило, как вдруг мимо окна прошли двое, милиционер и председатель

сельсовета. Помню, папа сказал мне: «Кажется, сейчас за мной придут».

3 декабря 1937 г. протоиерей Владимир Медведюк был расстрелян и погребен в

безвестной общей могиле на Бутовском полигоне. 20 августа 2000 г., в день памяти

святителя Митрофана, Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

прославил протоиерея Владимира Медведюка в Соборе новомучеников и исповедников

Российских. Память его установлена в день кончины, 3 декабря, в этот день в

нашем храме совершается литургия и служится молебен в Бутово.

20 августа 2000 г., в день памяти

святителя Митрофана, Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви

прославил протоиерея Владимира Медведюка в Соборе новомучеников и исповедников

Российских. Память его установлена в день кончины, 3 декабря, в этот день в

нашем храме совершается литургия и служится молебен в Бутово.

В начале 1920-х гг. в Москве закрыли все домовые церкви, но Митрофаниевский храм удалось перевести в разряд приходских и тем отсрочить его закрытие. В 1933 г. Октябрьский райсовет предложил передать здание церкви под школьные технические мастерские. Пытались передать его и авиационному заводу.

В апреле 1934 г. в Президиум Мосгорисполкома поступило заявление: «Для скорейшего форсирования подготовки... кадров требуется соответствующее помещение, которого в данный момент у нас не имеется, наряду с этим имеется в Октябрьском районе по адресу Петровско-Разумовский проезд, 2-я Хуторская улица, д. 62/42, церковь «Святого Митрофания», которая посещается прихожанами незначительным количеством, не более 10–12 человек... Поэтому Транспортное управление Метростроя просит вышеуказанную церковь... передать нам на предмет открытия и оборудования в ней... автошколы и подсобных производственных цехов». 8 июля Президиум Мособлисполкома вынес постановление: «Разрешить Мосгорисполкому церковь т.н. Митрофания закрыть, а здание использовать в указанных целях... Группа верующих может перейти в ближайшую церковь Рождества на Большой Бутырской улице или Николая у Соломенной Сторожки» (эти храмы вскоре также были закрыты.)

27 июля прихожане обратились в Президиум ВЦИК с просьбой об отмене постановления, «так как церковь обслуживает огромный район верующих, которые при закрытии будут лишены возможности посещать свою церковь, а самая ближняя церковь находится в Бутырках, и исполнение срочных треб (причащение больных, умирающих и похороны) сопряжено с большим затруднением. Имеем добавить, что авиационный завод, желавший взять церковь, отказался». К прошению были приложены листы с подписями 226 человек, указавших свои адреса и социальное положение.

10 октября 1934 г. Президиум ВЦИК решил: «Постановление Президиума Московского облисполкома утвердить, указанную церковь ликвидировать». В храме разместилось заводское училище, затем ремонтная база и столовая. После войны в нем устроили спортивную школу, потом заводской склад. Новые хозяева снесли шатры и главы, уничтожили иконостас, на высоте около полутора метров над уровнем пола устроили деревянный настил. Под центральным сводом по вделанным в стены металлическим балкам-двутаврам двигался складской подъемник (эти балки впоследствии использовали при восстановительных работах — на них крепились помосты для иконописцев). Со стороны алтаря появилась обезобразившая здание пристройка, через которую входили в храм. Спортивная школа соорудила рядом с алтарем душевую. С 1985 г. храм пустовал.

Не меньше храма пострадали и приюты: в начале 20-х гг. они были закрыты

(Елисаветинский к тому времени находился за железной дорогой, у проезда

Соломенной Сторожки). Ольденбургский приют и дом причта превратили в коммуналки.

В 30-х гг. храмовую территорию поделили Машиностроительный завод им. Калинина

и Метрострой. Приютские здания использовались под общежития, рядом с ними находились

бараки для заключенных, работавших на строительстве метро. В конце 1960-х гг.

авиационный завод «Горизонт» построил здесь многоэтажное здание конструкторского

бюро. В доме причта разместилась плодоовощная контора.

Не меньше храма пострадали и приюты: в начале 20-х гг. они были закрыты

(Елисаветинский к тому времени находился за железной дорогой, у проезда

Соломенной Сторожки). Ольденбургский приют и дом причта превратили в коммуналки.

В 30-х гг. храмовую территорию поделили Машиностроительный завод им. Калинина

и Метрострой. Приютские здания использовались под общежития, рядом с ними находились

бараки для заключенных, работавших на строительстве метро. В конце 1960-х гг.

авиационный завод «Горизонт» построил здесь многоэтажное здание конструкторского

бюро. В доме причта разместилась плодоовощная контора.

В феврале 1990 г. разоренный, обезглавленный, лишенный колокольни,

много пострадавший от пожаров и водопроводных аварий храм святителя Митрофана

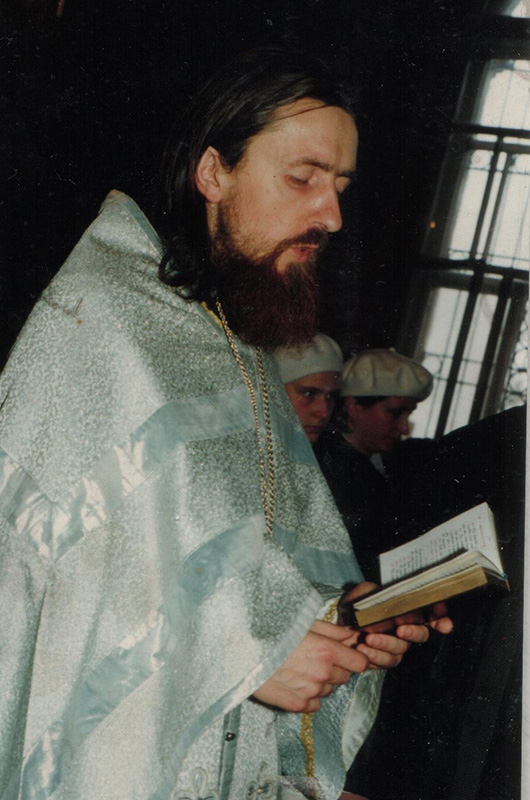

Воронежского передали Русской Православной Церкви. Его настоятелем был назначен

клирик Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево протоиерей Димитрий Смирнов,

который перешел на новое место служения со своей паствой.

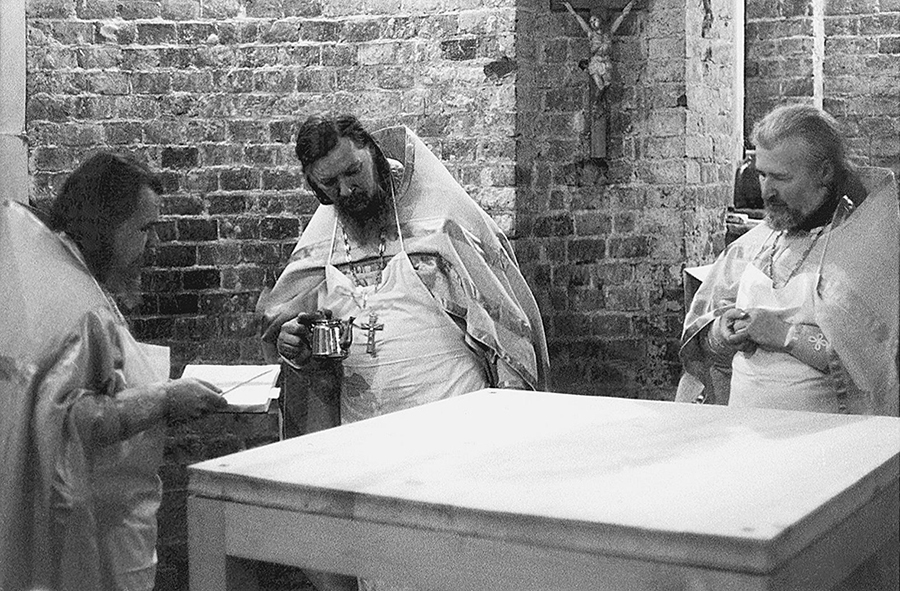

Первая Божественная литургия в храме была совершена в день его освящения

иерейским чином 10 марта 1990 г.

В феврале 1990 г. разоренный, обезглавленный, лишенный колокольни,

много пострадавший от пожаров и водопроводных аварий храм святителя Митрофана

Воронежского передали Русской Православной Церкви. Его настоятелем был назначен

клирик Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево протоиерей Димитрий Смирнов,

который перешел на новое место служения со своей паствой.

Первая Божественная литургия в храме была совершена в день его освящения

иерейским чином 10 марта 1990 г.

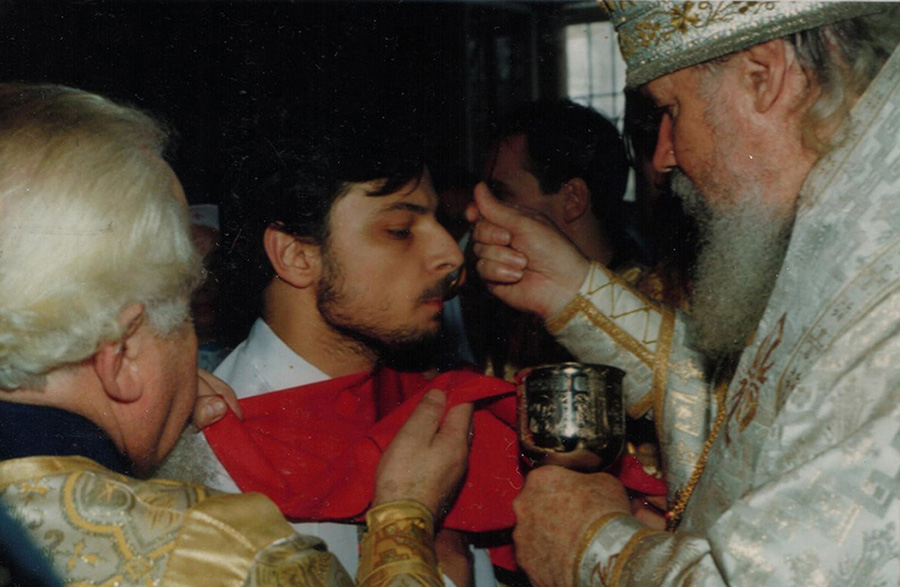

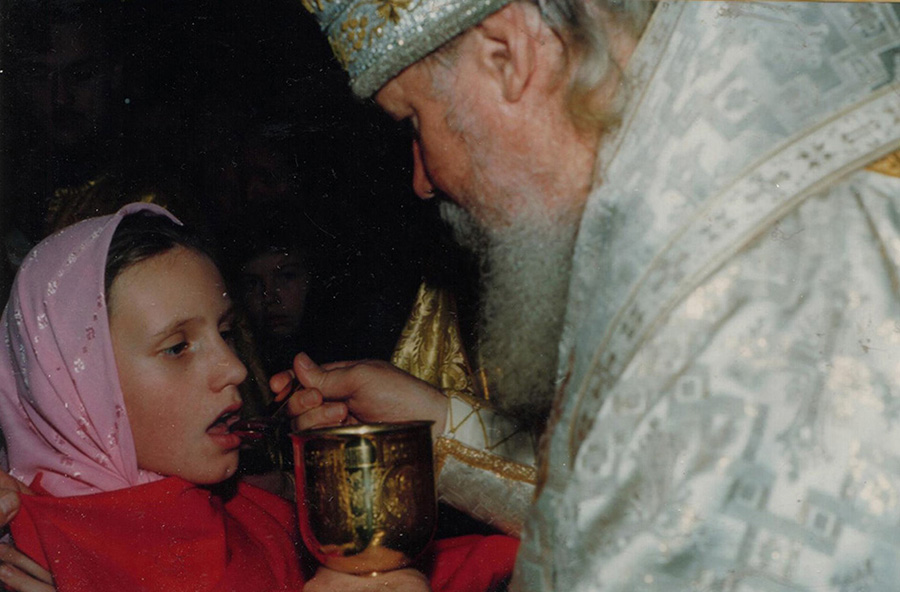

В 100-летнюю годовщину храма 5 ноября 1995 г.

Святейший Патриарх Алексий II архиерейским чином освятил престол и совершил

Божественную литургию в сослужении владыки Арсения и собора священников.

В 100-летнюю годовщину храма 5 ноября 1995 г.

Святейший Патриарх Алексий II архиерейским чином освятил престол и совершил

Божественную литургию в сослужении владыки Арсения и собора священников.

В короткий срок силами прихожан церковь была полностью восстановлена. Деньги собирали всем миром. Завод Калинина выделил лопаты, носилки, машины для вывоза мусора. Проект реставрации безвозмездно выполнил архитектор С.Я. Кузнецов.

Храм вновь обрел благолепный вид. Пятиглавие было заменено одной главой;

сооружена новая, выше прежней, колокольня; пол выложен гранитными плитами;

восстановлено крыльцо; заменены оконные рамы.

От прежнего убранства сохранилась лишь икона святителя Митрофана,

которая после закрытия храма была передана в церковь иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, а затем вернулась на прежнее место.

Художники Я. Добрынин и В. Соловьев расписали своды и стены.

Интерьер церкви украсили резной иконостас работы Д. Шаховского и мозаичный алтарь,

выполненный художникамимонументалистами Л. Курило, Д. Ермолаевым

(ныне иеромонах Оптиной пустыни) и Т. Атамасовой под руководством А. Корнаухова.

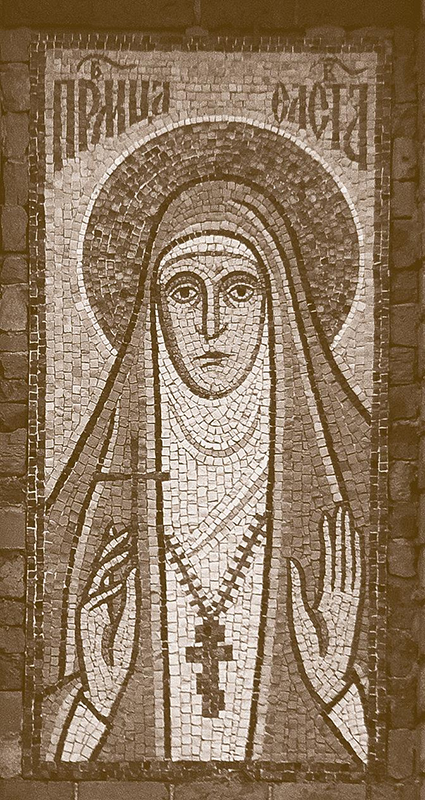

Над центральным входом, на южном и северном фасадах мозаичист В. Антипкин

выложил образы Спасителя, святителя Митрофана и преподобномученицы Елизаветы.

Храм украсили отреставрированные вновь собранные иконы.

Храм вновь обрел благолепный вид. Пятиглавие было заменено одной главой;

сооружена новая, выше прежней, колокольня; пол выложен гранитными плитами;

восстановлено крыльцо; заменены оконные рамы.

От прежнего убранства сохранилась лишь икона святителя Митрофана,

которая после закрытия храма была передана в церковь иконы Божией Матери

«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, а затем вернулась на прежнее место.

Художники Я. Добрынин и В. Соловьев расписали своды и стены.

Интерьер церкви украсили резной иконостас работы Д. Шаховского и мозаичный алтарь,

выполненный художникамимонументалистами Л. Курило, Д. Ермолаевым

(ныне иеромонах Оптиной пустыни) и Т. Атамасовой под руководством А. Корнаухова.

Над центральным входом, на южном и северном фасадах мозаичист В. Антипкин

выложил образы Спасителя, святителя Митрофана и преподобномученицы Елизаветы.

Храм украсили отреставрированные вновь собранные иконы.

Преобразилась и территория: были снесены старые гаражи, ремонтная мастерская и железобетонная платформа стенда для испытания двигателей и на их месте разбит сад. Заводская ограда сменилась кирпичной, украшенной изразцами, с металлическими решетками. В 1990 г. был заложен и к 1994 - му достроен новый дом причта, в котором в 1996 г. был освящен крестильный Елизаветинский храм. В старом доме, находившемся в аварийном состоянии, сделан капитальный ремонт и надстроен третий этаж.

20 августа 2017 г. состоялось

освящение памятного знака - креста в честь священномученика Владимира Медведюка.

20 августа 2017 г. состоялось

освящение памятного знака - креста в честь священномученика Владимира Медведюка.Освящение

Освящение